顯微技術的發展,讓科學家更方便地深入微觀世界。但在普通顯微鏡下,細胞的外形千篇一律,難以分辨。為此,科學家發明了各種各樣的方法:利用基因工程技術改造細胞、用染料染色細胞……最終,在顯微鏡的視野中,細胞不再單調,而是一幅美麗的景象。

無論我們願不願意,面對物體,眼睛總是會使用同一種方式來收集資訊:視網膜細胞捕捉光子。這些訊息會傳遞到大腦,大腦將其還原為圖像。如果物體太小,反射的光子也太小,人眼就無法看清它的結構。這時,我們就需要藉助顯微技術進行觀察。本文所展示的圖片,不僅具有重要的學術價值,更有強烈的藝術美感。這些影像代表了最先進的光學顯微技術在生物研究中的應用。

目前,光學顯微鏡正在經歷一場前所未有的變革。科學家利用新型螢光標記和基因工程技術修飾組織樣本,讓顯微鏡下的組織樣本變得色彩繽紛,打開了通往「發現」的大門。這是一項由研究人員採取的全新技術。透過這項技術,小鼠大腦中的每根神經呈現出多種顏色,清晰易讀,讓我們能夠在複雜的神經網路中追蹤分析特定的軸突,還可以繪製完整的神經網路圖譜——對於舊的成像技術來說,這是不可能的任務。

顯微鏡的精度也不斷提高。我們可以在特定的蛋白質上做個標記,然後用顯微鏡在線觀察其在組織中的活動;細胞分裂和分化過程中的每一個細節,也能一覽無餘。研究人員可以在強光下快速捕捉,捕捉細胞或組織內的瞬時事件,從而在微弱的光線下觀察細胞內細微的生命過程。隨著顯微技術的發展,影像擷取速度與解析度之間的矛盾將會得到解決。

目前,幾種顯微技術甚至可以對最細微的生物結構進行觀察(並處理得到大量的觀察數據),這些技術的廣泛應用,為我們理解生命的本質奠定了堅實的基礎。

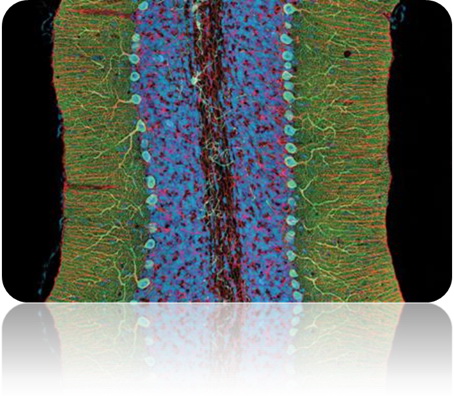

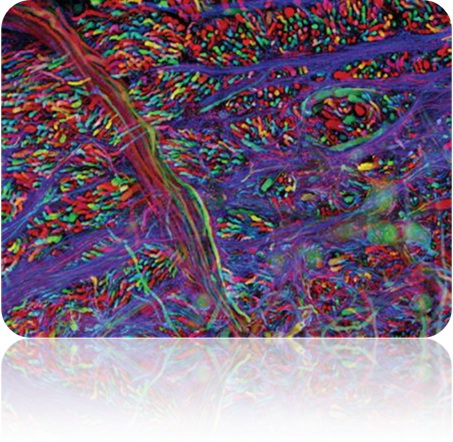

複雜的大腦:加州大學聖地牙哥分校的托馬斯·迪林克(Thomas Deerinck)利用雙光子顯微鏡(2-photon microscopy),拍攝到一塊僅400μm厚的小鼠小腦組織樣本的精細顯微結構(如上圖所示),綠色是浦肯野細胞(Purkinje neuron),紅色是星形膠質細胞(glial cell),藍色核細胞。哈佛大學的讓‧裡維(Jean Livet)利用共聚焦顯微鏡(confocal microscopy),拍攝了一張經過基因改造的小鼠腦幹組織切片(340μm)。由於基因改造,小鼠體內的每個神經元都呈現不同的顏色(如下圖所示)。透過賦予神經元不同的顏色(即「腦彩虹」),科學家將能夠觀察到複雜神經網路中單一軸突的方向。

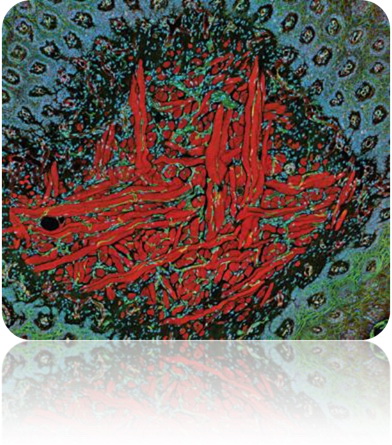

小鼠內耳的組織結構

由於空間狹窄且不易分離,內耳結構觀察非常困難。北卡羅來納大學威爾明頓分校的索尼婭·皮奧特(Sonja pyott)捕獲了小鼠內耳的毛細胞(左上圖),這些細胞可以將聲波機械地轉換成電脈衝信號。圖中,毛細胞呈綠色,毛細胞的細胞核呈紅色和藍色,然後是細胞核(共聚焦顯微鏡技術)。華盛頓大學的格倫·麥克唐納(Glen MacDonald)也使用類似的染色方法捕捉了小鼠內耳的組織結構(共聚焦顯微鏡技術)。

果蠅的肌纖維

肌肉細胞構成堅韌的肌肉組織。上圖展示了小鼠舌頭肌肉的橫截面,由加州大學聖地亞哥分校的托馬斯·迪林克(Thomas Deerinck)拍攝。下圖展示了德國明斯特大學的赫爾曼·埃伯利(Aberle Hermann)的手部肌肉,其中顯示了果蠅肌肉纖維的擴張。由於基因變異,果蠅的肌肉纖維看起來雜亂無章(共聚焦顯微鏡)。

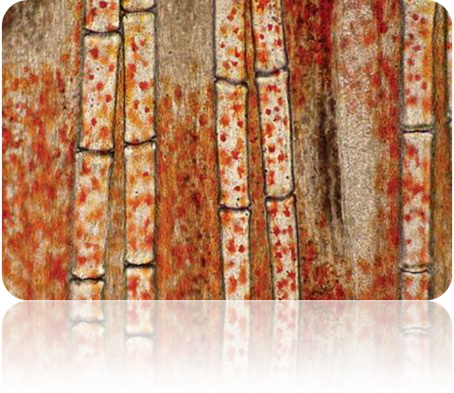

山羊骨 4 倍

魚鰭和山羊骨:兩張圖片顯示,它們是脊椎動物身體的緻密組織結構。以色列拉馬特甘的塞繆爾·西爾伯曼(Shamuel Silberman)把一根魚鰭骨放大了一百倍,上面呈現出斑駁的秋色(使用光纖照明技術)。為了觀察骨骼形成過程中骨密度的變化以及礦物質含量的增加程度,佛羅裡達州坦帕市莫菲特癌症中心的馬克·勞埃德(Mark Lloyd)和諾埃爾·克拉克(Noel Clark)把山羊骨放大了四倍(見圖表,Hirono顯微鏡下觀察)。

山羊骨 4 倍

魚鰭和山羊骨:兩張圖片顯示,它們是脊椎動物身體的緻密組織結構。以色列拉馬特甘的塞繆爾·西爾伯曼(Shamuel Silberman)把一根魚鰭骨放大了一百倍,上面呈現出斑駁的秋色(使用光纖照明技術)。為了觀察骨骼形成過程中骨礦物質密度的變化以及礦物質含量的增加程度,佛羅裡達州坦帕市莫菲特癌症中心的馬克·勞埃德(Mark Lloyd)和諾埃爾·克拉克(Noel Clark)把山羊骨放大了四倍(見圖,Hirono顯微鏡)。微管在染色體周圍形成(藍色)。

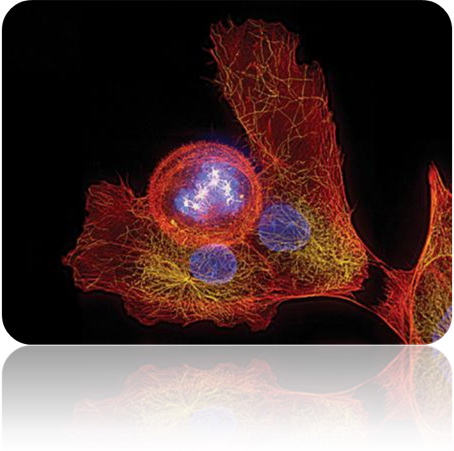

這是哥倫比亞大學的Jan Schmoranza(Jan Sch-moranzer)拍攝的經血清飢餓處理的細胞的細胞膜和微管(綠色)的結構。從圖上看,成纖維細胞的微管表現出了異常行為。微管的直徑約為20nm,通常,當細胞膜出現間隙時,微管會在間隙處聚集,但這種情況並非如此。在間期細胞中,杜克大學的U. Serdar Tulu(U. Serdar Tulu)在138μm寬的視野中捕獲了染色體(藍色)周圍正在形成的微管(黃色,下圖)。

這些畫面,讓我不禁想起著名物理學家理查費曼(Richard Feynman)在《趣味故事》中講述的故事。費曼的一位朋友曾認為,科學家對花之美的認識不如藝術家深刻,而且美麗的花朵開得亂七八糟,最終變成了無趣的東西。費曼並不認同這位朋友的觀點,他說:「我覺得他這樣說確實有點可笑。首先,他和我所看到的有什麼區別?我相信,即使我沒有像他一樣受過審美訓練,也能欣賞到一朵花的美……讓我們想像一下在細胞運動中,其錯綜複雜的姿態,什麼不是一種美觀?我的意思是,花內部的美觀也同樣令人著迷。

2004年1月13日

2004年1月13日