Die Zeitverzögerungs- und Integrationstechnik (TDI) ist ein Bildaufnahmeverfahren, das auf dem Prinzip des Zeilenabtastverfahrens basiert. Dabei wird eine Reihe eindimensionaler Bilder aufgenommen, um durch die zeitliche Abstimmung der Probenbewegung und die Auslösung der Bildausschnittaufnahme ein Gesamtbild zu erzeugen. Obwohl diese Technologie bereits seit Jahrzehnten existiert, wurde sie typischerweise mit Anwendungen geringer Empfindlichkeit, wie beispielsweise der Bahninspektion, in Verbindung gebracht.

Eine neue Kamerageneration vereint die Empfindlichkeit von sCMOS mit der Geschwindigkeit von TDI und ermöglicht so Bildaufnahmen in gleicher Qualität wie Flächenscans, jedoch mit potenziell um Größenordnungen höherem Durchsatz. Dies zeigt sich besonders deutlich bei der Bildgebung großer Proben unter schwachen Lichtverhältnissen. In dieser technischen Notiz erläutern wir die Funktionsweise des TDI-Scannens und vergleichen die Bildaufnahmezeit mit einer vergleichbaren großflächigen Scantechnik, dem Tile-and-Stitch-Verfahren.

Von Zeilenabtastung bis TDI

Die Zeilenabtastung ist ein Bildgebungsverfahren, das eine einzelne Pixelzeile (auch Spalte oder Abtastebene genannt) verwendet, um einen Bildausschnitt aufzunehmen, während sich eine Probe bewegt. Mithilfe elektrischer Triggermechanismen wird ein einzelner Bildausschnitt erfasst, sobald die Probe den Sensor passiert. Durch Skalierung der Kameratriggerrate, um das Bild synchron zur Probenbewegung aufzunehmen, und Verwendung eines Framegrabbers zur Erfassung dieser Bilder können diese zu einem Gesamtbild zusammengefügt werden.

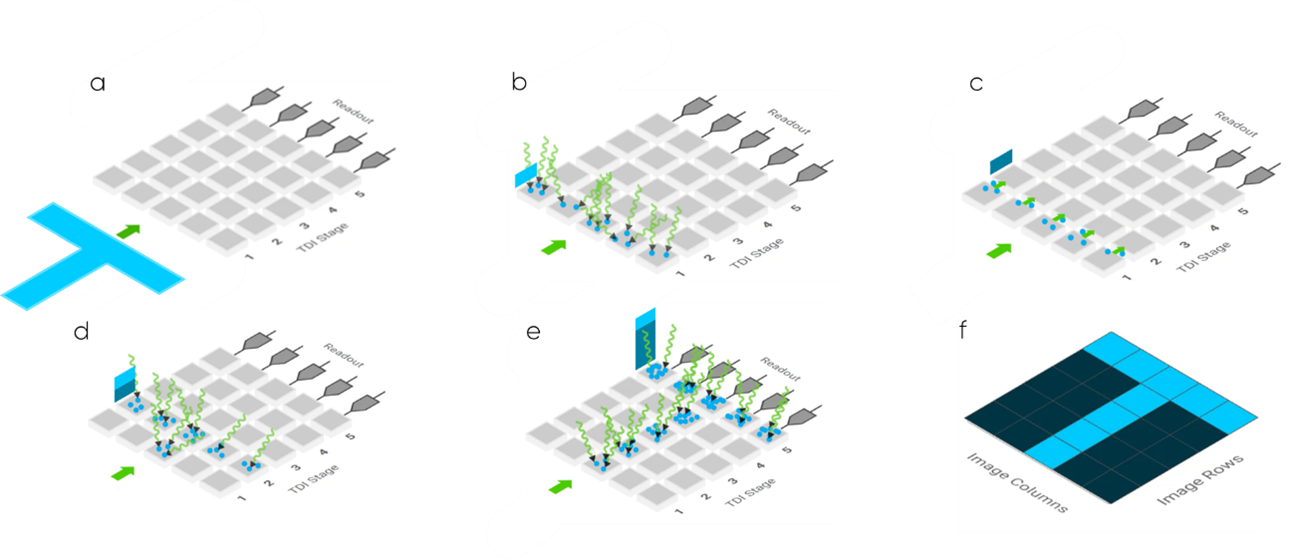

Die TDI-Bildgebung basiert auf diesem Prinzip der Bildaufnahme einer Probe, verwendet jedoch mehrere Stufen, um die Anzahl der erfassten Photoelektronen zu erhöhen. Beim Durchlaufen jeder Stufe werden zusätzliche Informationen gesammelt und den bereits in den vorherigen Stufen erfassten Photoelektronen hinzugefügt. Die Neuanordnung der Photoelektronen erfolgt ähnlich wie bei CCD-Sensoren. Beim Durchlaufen der letzten Stufe werden die gesammelten Photoelektronen ausgelesen, und das integrierte Signal über den gesamten Bereich wird zur Erzeugung eines Bildausschnitts verwendet. Abbildung 1 zeigt die Bildaufnahme mit einem Gerät mit fünf TDI-Spalten (Stufen).

Abbildung 1: Ein animiertes Beispiel der Bildaufnahme mittels TDI-Technologie. Eine Probe (blaues T) wird über ein TDI-Bildaufnahmegerät (eine Spalte mit 5 Pixeln, 5 TDI-Stufen) geführt. In jeder Stufe werden Photoelektronen detektiert und dem Signalpegel hinzugefügt. Ein Auslesegerät wandelt dies in ein digitales Bild um.

1a: Das Bild (ein blaues T) wird auf die Bühne gebracht; das T bewegt sich, wie auf dem Gerät dargestellt.

1b: Sobald das T die erste Stufe passiert, wird die TDI-Kamera aktiviert und empfängt die von den Pixeln beim Auftreffen auf die erste Stufe des TDI-Sensors erfassten Photoelektronen. Jede Spalte enthält eine Reihe von Pixeln, die die Photoelektronen einzeln erfassen.

1c: Diese eingefangenen Photoelektronen werden in die zweite Stufe weitergeleitet, wo jede Spalte ihr Signalniveau auf die nächste Stufe erhöht.

1d: Zeitgleich mit der Bewegung der Probe um einen Pixelabstand wird in Stufe zwei ein zweiter Satz von Photoelektronen erfasst und zu den zuvor erfassten addiert, wodurch das Signal verstärkt wird. In Stufe 1 wird ein neuer Satz von Photoelektronen erfasst, der der nächsten Bildebene entspricht.

1e: Die in Schritt 1d beschriebenen Bildaufnahmeprozesse werden wiederholt, während sich das Bild am Sensor vorbeibewegt. Dadurch entsteht ein Signal aus den Photoelektronen der einzelnen Schritte. Dieses Signal wird an eine Ausleseeinheit weitergeleitet, die das Photoelektronensignal in einen digitalen Messwert umwandelt.

1f: Die digitale Anzeige wird spaltenweise als Bild dargestellt. Dies ermöglicht die digitale Rekonstruktion eines Bildes.

Da das TDI-Gerät Photoelektronen gleichzeitig von einer Stufe zur nächsten weiterleiten und neue Photoelektronen aus der ersten Stufe erfassen kann, während sich die Probe bewegt, ist die Anzahl der erfassten Bildzeilen praktisch unendlich. Die Triggerraten, die die Häufigkeit der Bildaufnahme (Abb. 1a) bestimmen, können im Bereich von Hunderten von kHz liegen.

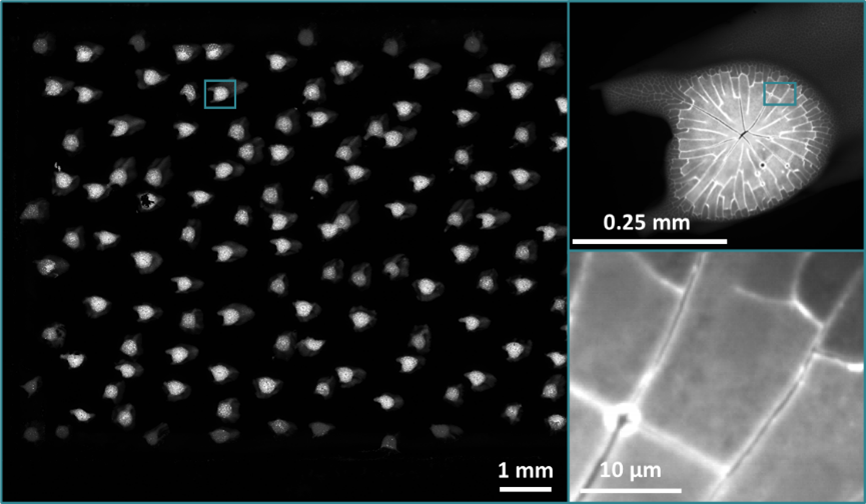

Im Beispiel von Abbildung 2 wurde ein 29 x 17 mm großer Objektträger in 10,1 Sekunden mit einer TDI-Kamera mit 5 µm Pixelgröße aufgenommen. Selbst bei starker Vergrößerung ist die Unschärfe minimal. Dies stellt einen enormen Fortschritt gegenüber früheren Generationen dieser Technologie dar.

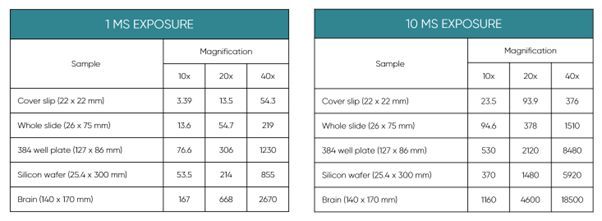

Weitere Details sind in Tabelle 1 dargestellt, die beispielhafte Bildgebungszeiten für eine Reihe gängiger Probengrößen bei 10-, 20- und 40-facher Vergrößerung zeigt.

Abbildung 2: Ein Bild einer fluoreszierenden Probe, aufgenommen mit einem Tucsen 9kTDI. Belichtungszeit 10 ms, Aufnahmezeit 10,1 s.

Tabelle 1: Matrix der Aufnahmezeit bei unterschiedlichen Stichprobengrößen (Sekunden) mit einer Tucsen 9kTDI Kamera auf einem motorisierten Tisch der Zaber MVR Serie bei 10, 20 und 40 x für 1 und 10 ms Belichtungszeit.

Flächenabtastung

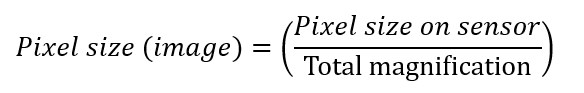

Die Flächenabtastung in sCMOS-Kameras erfasst ein vollständiges Bild gleichzeitig mithilfe eines zweidimensionalen Pixelarrays. Jedes Pixel fängt Licht ein, wandelt es in elektrische Signale um, die sofort verarbeitet werden und ein vollständiges Bild mit hoher Auflösung und Geschwindigkeit erzeugen. Die Größe des Bildes, das in einer Einzelbelichtung aufgenommen werden kann, wird durch die Pixelgröße, die Vergrößerung und die Anzahl der Pixel im Array pro Pixel bestimmt.1)

Bei einem Standard-Array ergibt sich das Sichtfeld aus (2)

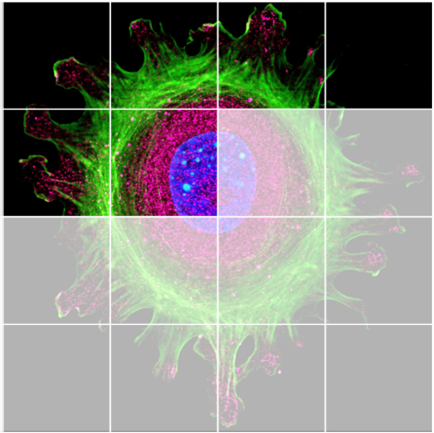

Wenn eine Probe zu groß für das Sichtfeld einer Kamera ist, kann ein Bild erstellt werden, indem sie in ein Raster aus Einzelbildern der Größe des Sichtfelds unterteilt wird. Die Aufnahme dieser Einzelbilder erfolgt nach einem festgelegten Muster: Der Objekttisch fährt zu einer Position im Raster, ruht dort und dann wird das Bild aufgenommen. Bei Kameras mit Rolling Shutter entsteht eine zusätzliche Wartezeit, während sich der Verschluss dreht. Diese Einzelbilder können durch Verschieben der Kameraposition und anschließendes Zusammenfügen der Bilder aufgenommen werden. Abbildung 3 zeigt ein großes Bild einer menschlichen Zelle unter dem Fluoreszenzmikroskop, das aus 16 kleineren Einzelbildern zusammengesetzt ist.

Abbildung 3: Ein Präparat einer menschlichen Zelle, die mit einer Flächenscankamera mittels Tile-and-Stitch-Imaging aufgenommen wurde.

Im Allgemeinen erfordert die Auflösung größerer Details die Erzeugung und das Zusammenfügen von mehr Bildern auf diese Weise. Eine Lösung hierfür ist der Einsatz vonGroßformatkamera-Scan, die über große Sensoren mit einer hohen Pixelanzahl in Verbindung mit spezieller Optik verfügt, wodurch eine größere Detailmenge erfasst werden kann.

Vergleich zwischen TDI und Flächenscanning (Tile & Stitch)

Für das Scannen großflächiger Proben eignen sich sowohl Tile & Stitch als auch TDI-Scanning. Durch die Wahl der optimalen Methode lässt sich die Scanzeit jedoch deutlich reduzieren. Diese Zeitersparnis ergibt sich aus der Fähigkeit des TDI-Scannings, bewegte Proben zu erfassen. Dadurch entfallen die Verzögerungen, die beim Tile & Stitch-Verfahren durch das Positionieren des Probentisches und die Rolling-Shutter-Zeiten entstehen.

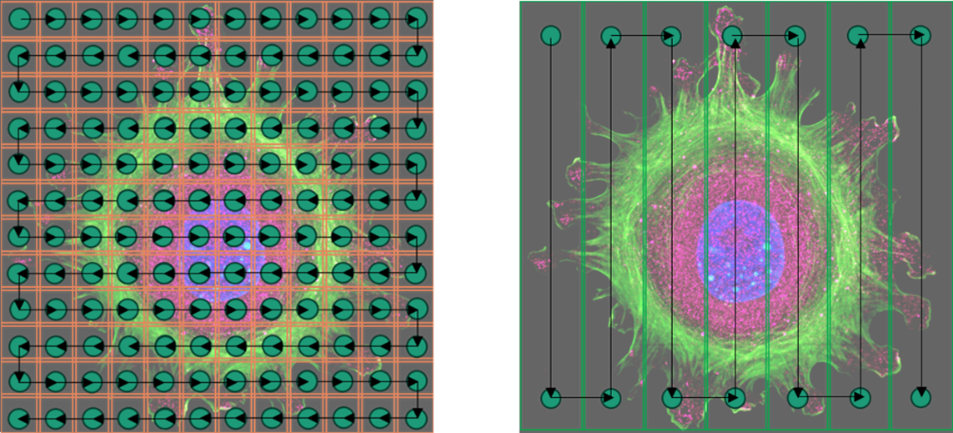

Abbildung 4 vergleicht die Stopps (grün) und Bewegungen (schwarze Linien), die für die Bildaufnahme einer menschlichen Zelle im Tile-and-Stitch-Verfahren (links) und im TDI-Scan (rechts) erforderlich sind. Durch den Wegfall des Stopps und der Neuausrichtung des Bildes im TDI-Verfahren lässt sich die Aufnahmezeit bei geringer Belichtungszeit (<100 ms) deutlich verkürzen.

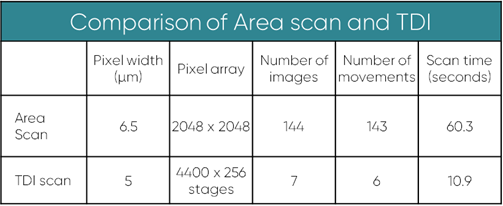

Tabelle 2 zeigt ein Rechenbeispiel für das Scannen zwischen einem 9k TDI und einer Standard-sCMOS-Kamera.

Abbildung 4: Ein Scanmotiv der Aufnahme einer menschlichen Zelle unter Fluoreszenz, das Tile-and-Stitch-Aufnahmen (links) und TDI-Bildgebung (rechts) zeigt.

Tabelle 2: Vergleich von Flächenscan und TDI-Bildgebung für eine 15 x 15 mm große Probe mit einem 10-fachen Objektiv und einer Belichtungszeit von 10 ms.

Obwohl TDI ein enormes Potenzial für schnellere Bildaufnahmen bietet, sind bei der Anwendung dieser Technologie einige Feinheiten zu beachten. Bei langen Belichtungszeiten (>100 ms) ist der Zeitverlust durch Bewegung und Stabilisierung beim Flächenscan im Verhältnis zur Belichtungszeit geringer. In solchen Fällen können Flächenscan-Kameras im Vergleich zur TDI-Bildgebung kürzere Scanzeiten ermöglichen. Um herauszufinden, ob die TDI-Technologie Ihnen Vorteile gegenüber Ihrer aktuellen Konfiguration bietet,Kontaktieren Sie unsfür einen Vergleichsrechner.

Weitere Anwendungen

Viele Forschungsfragen erfordern mehr Informationen als ein einzelnes Bild, wie z. B. die Bildaufnahme mit mehreren Kanälen oder mehreren Fokusebenen.

Die Mehrkanal-Bildgebung in einer Flächenkamera erfasst Bilder gleichzeitig mit mehreren Wellenlängen. Diese Kanäle entsprechen typischerweise verschiedenen Wellenlängen des Lichts, wie z. B. Rot, Grün und Blau. Jeder Kanal erfasst spezifische Wellenlängen- oder Spektralinformationen der Szene. Die Kamera kombiniert diese Kanäle anschließend zu einem Vollfarb- oder Multispektralbild, das eine umfassendere Ansicht der Szene mit deutlichen spektralen Details ermöglicht. Bei Flächenkameras wird dies durch Einzelbelichtungen erreicht. Bei der TDI-Bildgebung hingegen kann ein Splitter verwendet werden, um den Sensor in mehrere Bereiche zu unterteilen. Selbst die Aufteilung eines 9kTDI-Sensors (45 mm) in drei 15,0 mm große Sensoren ergibt eine größere Fläche als ein Standardsensor (6,5 µm Pixelbreite, 2048 Pixel) mit einer Breite von 13,3 mm. Da TDI zudem nur die Beleuchtung des zu untersuchenden Probenbereichs benötigt, können die Scans schneller durchgeführt werden.

Ein weiteres Anwendungsgebiet hierfür ist die Multifokus-Bildgebung. Bei der Multifokus-Bildgebung mit Flächenkameras werden mehrere Bilder mit unterschiedlichen Fokusabständen aufgenommen und zu einem Gesamtbild kombiniert, in dem die gesamte Szene scharf abgebildet ist. Durch die Analyse und Kombination der scharfen Bereiche jedes einzelnen Bildes werden unterschiedliche Entfernungen in einer Szene berücksichtigt, was zu einer detaillierteren Darstellung des Bildes führt. Auch hier wird durch die Verwendung von …SplitterDurch die Unterteilung des TDI-Sensors in zwei (22,5 mm) oder drei (15,0 mm) Segmente lässt sich möglicherweise ein Multifokusbild schneller erfassen als mit einem entsprechenden Flächenscan. Bei Multifokusbildern höherer Ordnung (Z-Stapel von 6 oder mehr) dürfte der Flächenscan jedoch weiterhin die schnellste Bildgebungstechnik bleiben.

Schlussfolgerungen

Diese technische Notiz erläutert die Unterschiede zwischen Flächenabtastung und TDI-Technologie für die großflächige Abtastung. Durch die Kombination von Zeilenabtastung und sCMOS-Empfindlichkeit ermöglicht TDI schnelle, qualitativ hochwertige und unterbrechungsfreie Bildgebung und übertrifft damit herkömmliche Flächenabtastverfahren wie Tile & Stitch. Nutzen Sie unseren Online-Rechner, um die Vorteile anhand der in diesem Dokument beschriebenen Annahmen zu bewerten. TDI ist ein leistungsstarkes Werkzeug für effiziente Bildgebung mit großem Potenzial zur Reduzierung der Bildgebungszeiten sowohl bei Standard- als auch bei fortgeschrittenen Bildgebungsverfahren.Wenn Sie herausfinden möchten, ob eine TDI-Kamera oder eine Flächenscan-Kamera für Ihre Anwendung geeignet ist und Ihre Aufnahmezeit verbessern kann, kontaktieren Sie uns noch heute.

10.10.2023

10.10.2023